Skip to content

解説

A1. Mars, afterwards…

A2. Le Voleur

A3. Objet d’Amour

A4. Untitled

A5. The Castle I

B1. Machine d’Amour

B2. The Steeple of Lewdness

B3. The Sea

Photo : Remi Ozaki

C1. The April (Prologue)

この曲は、半谷氏に試験的にミックスを託した頃のもの。結果として、半谷氏自身が創作した演奏にあってこそ、彼の独自の世界観が表出することを理解した。以降、私は声のみとなった。

C3. Ray

D2. The Wine of Heaven

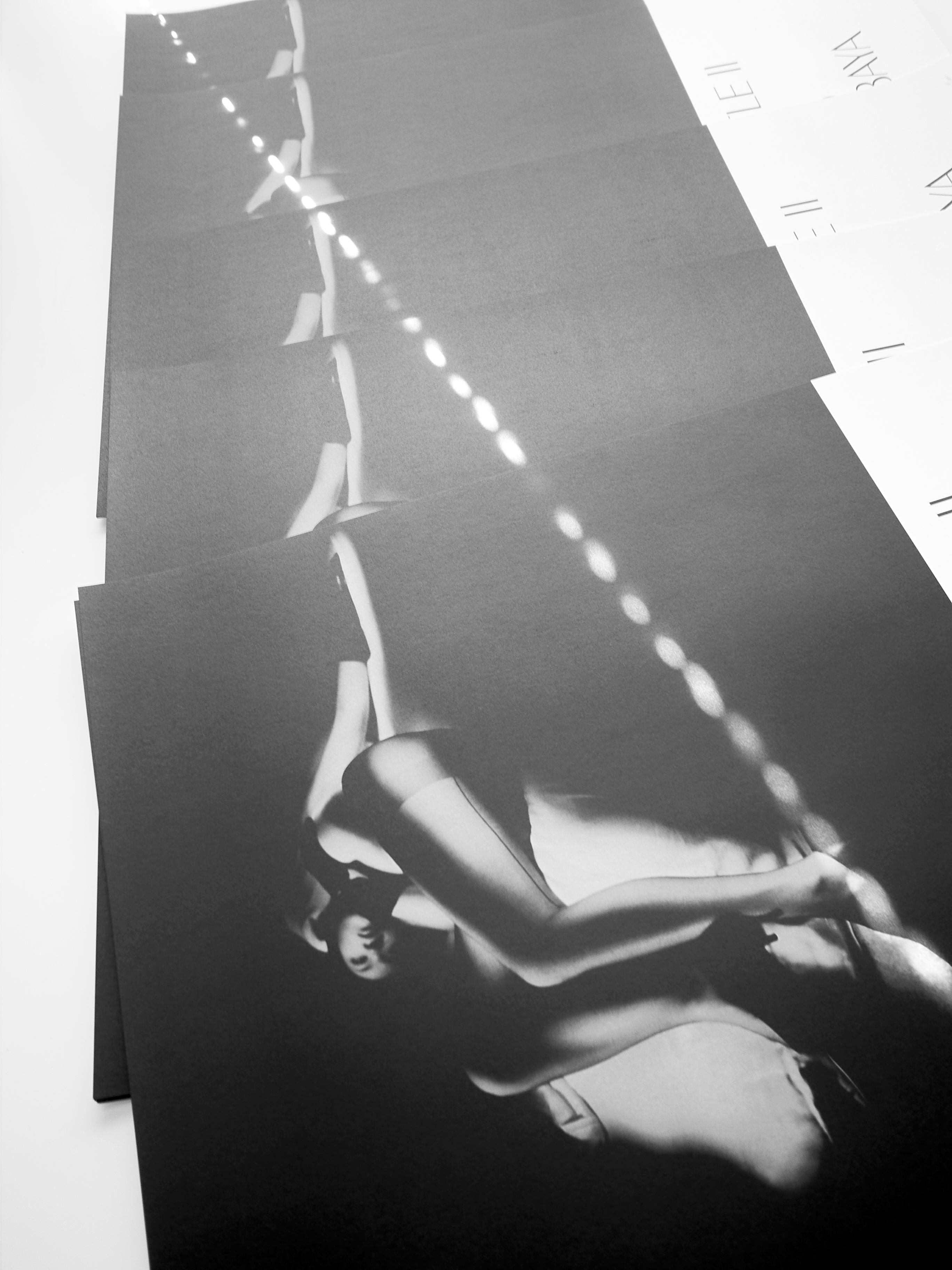

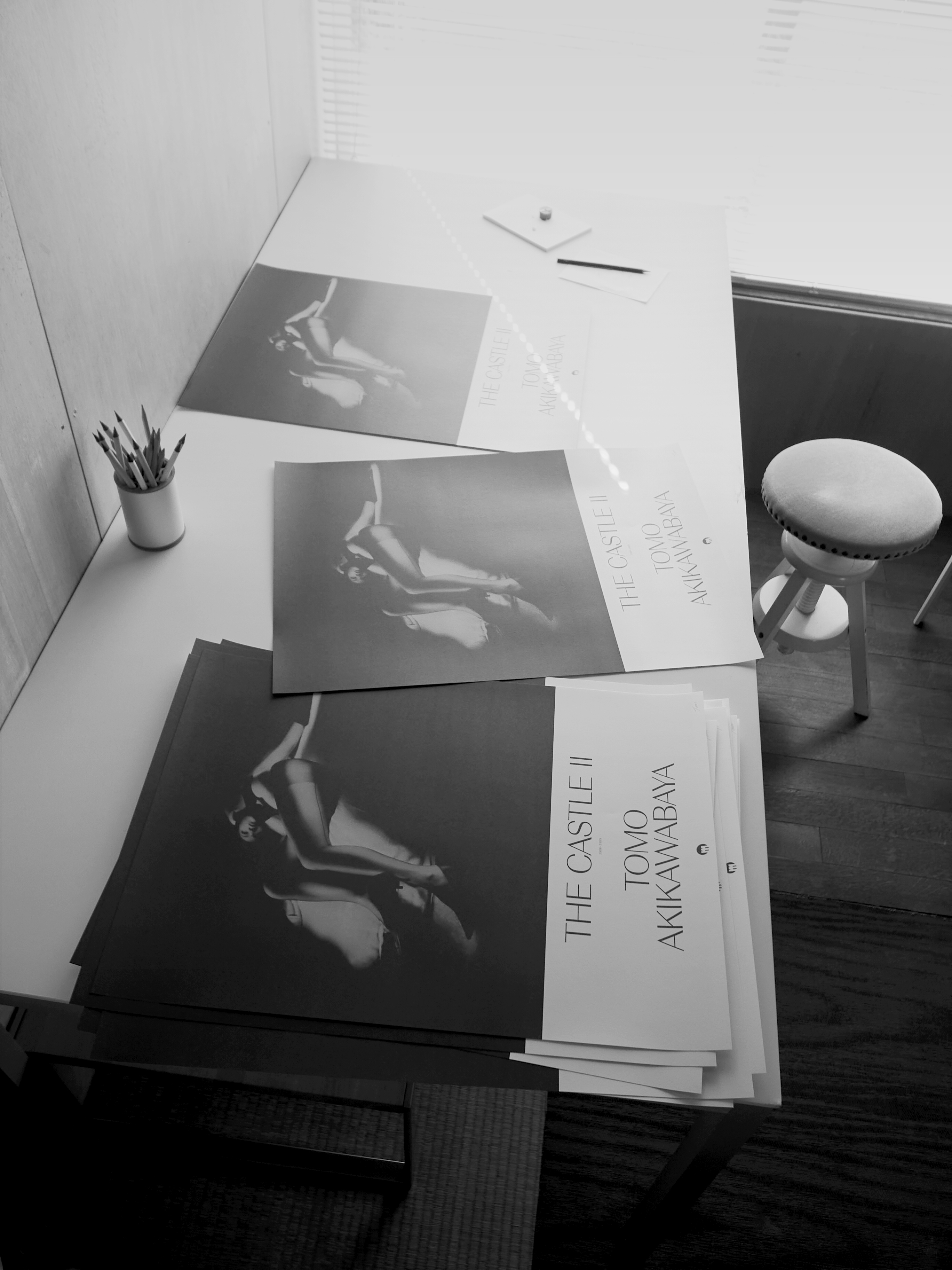

D3. The Castle II

上記の説明文でも語り尽くせないほど多くのことが各曲、そしてアルバム全体にある。一見音楽とは関係のない事象も、私は制作過程の全てがアルバムと一体の価値を持っていると考える。

別ページ History 1987年で私が語るロンドンでの出来事は、このアルバムとは切っても切り離せない重要な意味を持つものと考えている。

この頃の私は、音楽と文学の一体化を目指して居り、また更には初期よりビジュアルと音楽の一体的な価値を追求し続けて来た。

その点で、本作は幸運だった。Mecanica Recordsは、そのことに対して寛容であり、協力的であったからだ。その為、私自身がアルバムのデザインを主導し、最後には、念願のエンボス加工の実現に至った。

このアルバム CastleⅡ は、ミュージシャン自身が音楽とビジュアル、グラフィック等の全てをディレクションし(Mecanica Recordsにより)制作された、自身の純粋なアート作品と捉えている。

Photo : Th

ライブを行わない私にとって、総合アートとしてレコードを形成する行為は、自身の最も重要な創作活動に考えている。いつの日か、ギャラリーでジャケットのビジュアルの展覧会と合わせてリリースを行うことが、私の理想である。

後に、装丁家と共にこのアルバム用の特別仕様のボックスを制作してみたい。

Tomo Akikawabaya

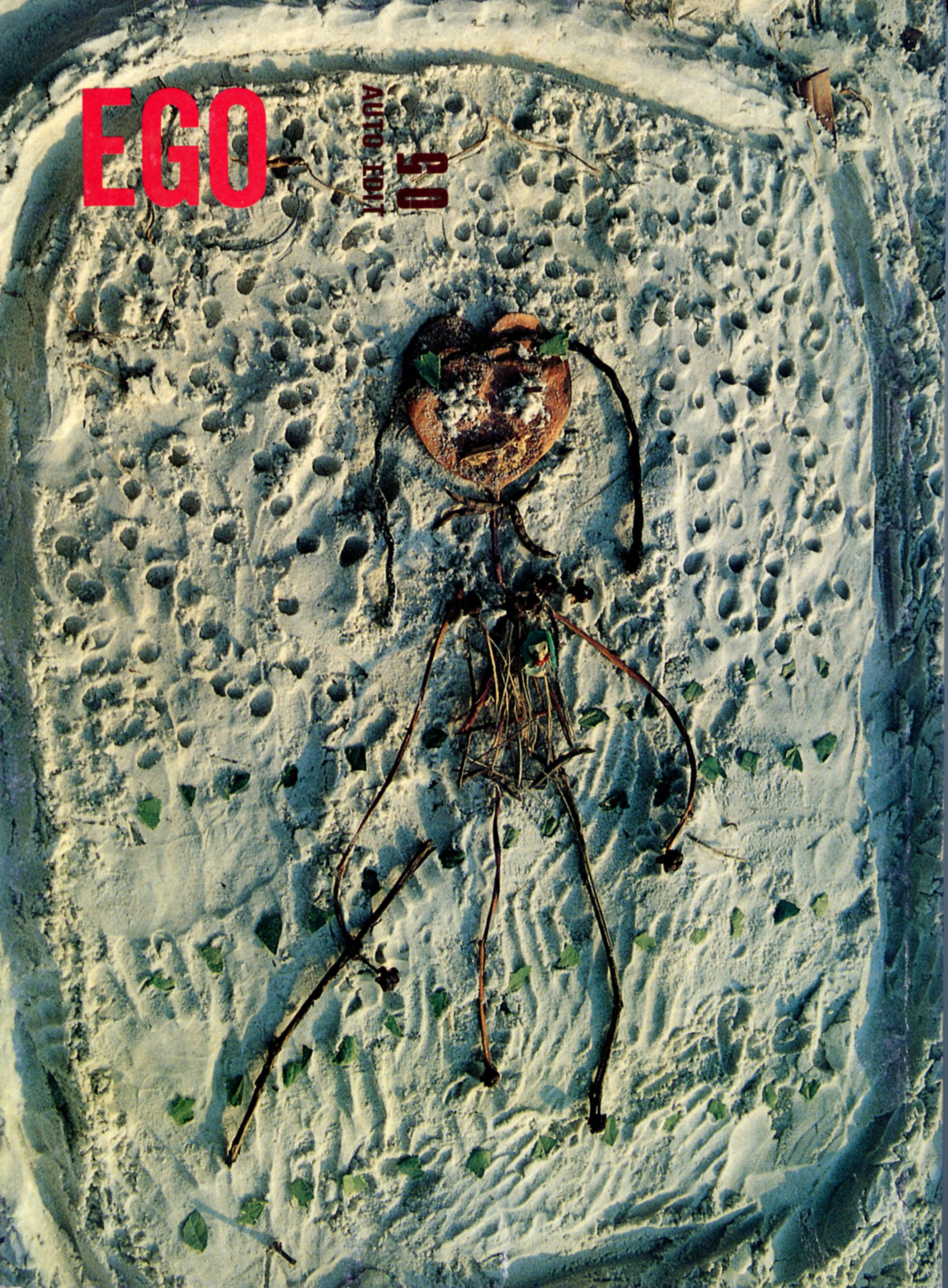

阿木譲氏の雑誌EGO 1986年

1987年、ロンドンから戻って私が決心したことは、今後のためより強力な曲を揃えなくてはならいということだった。

ここで全てを言ってしまえば、私たち二人は2000年に分裂したことだ。しかしながら、CastleⅡ 以降に私たちは2枚の未完のアルバムを制作している。完成した曲を合わせれば、2枚組のレコードには十分になる曲数があり、もしそれがリリースされれば、そのアルバムは間違いなく私たち二人の最高傑作となるだろう。

分裂以降、私は演奏を再開し、それまでに行ってこなかったスタジオワークも独学で学んだ。バンド名義は、新しくThe Future Eveと名乗り、2019年になって漸く1枚のアルバムを(日本のFLAUレーベルよりリリース)発表した。

それはロバート・ワイアットとのコラボレーション・アルバム KiTsuNeであり、それが半谷氏との最後の作品となった。2枚組のアルバムの1枚目が半谷氏のバージョン集。そして2枚目が私(Th名義)のバージョン集となっている。

さらにその後は、自身独自の音楽の形成に集中すると共に、音楽パートナーを海外にも広げていった。

Tomo Akikawabaya

投稿ナビゲーション